事業実績

1. 支援学生等への支援

経済的理由から進学か困難な日本定住の難民の子弟に、学費の一部を支援し、生活の安定と有能な人材の育成を図っております。

また、日本へ留学希望、産業技術習得希望者に対しては情報提供等のサポートを行っていました。

2. 祖国文化の継承等支援

難民子弟に対する祖国文化継承の支援や母国語教育を実施。

ベトナム・ラオス・カンボジア語の教材を作成し、定住難民家族に無償で配布致しました。

3. 日本語教育事業

日本語能力不足が定住難民の障害となっていることから

「カンボジア語→日本語」「ラオス語→日本語」の辞書を作成し、定住難民家族に無償で配布致しました。

日本留学受入支援

将来の日本とアジア各国との交流をより深め、緊密な国際関係を築くことに寄与する為に、アジアの将来を担う優秀な学生が日本に留学する機会を提供し、大勢の親日的なリーダーを若い学生時代から育成していくことが日本の将来のためにも重要であると考え、日本国内において留学生の日本での生活支援行い、またシンガポールを拠点に、日本に学びたいという成績優秀な留学生に対し、日本留学に関する案内・相談・支援をしておりました。

シンガポールを拠点とした理由は、シンガポールは政治・経済も安定し、治安も良く、また東南アジアにおいて英語を公用語に加えている唯一の国家であり、将来アジア圏全域における中心的役割を果たす国として期待できるということ、更に、シンガポール国内の学徒のみならず、マレーシア、インドネシアなど近隣アジア諸国から多くの学生が留学しているというところがあります。これは、シンガポールが近隣諸国にとっては先進的な国であり、また、距離・時間・経費等からもきわめて学び易い地理的位置にあり、利便性が高く又、若者教育に対し熱心な国々であります。

シンガポール及び近隣諸国はアジアの中でも、特に日本の文化・教育・科学技術等に対し高い関心を持ち、非常に親日的であり、多くの学生が日本への留学を希望しております。しかしながら、シンガポールにおいて、日本への留学を目指す学生に適切な情報と機会を与えることができていないのが現状です。

よって、当財団は日本に興味を持ち、日本留学を希望する若い世代の人々に対し、シンガポールに財団の活動を支援する事務所を開設し、留学の相談窓口となるだけでなく、文化、歴史、および日本の現状を広報する場とし、来日のためのサポート等を行っておりました。

また、その一環として日本の理解を深めてもらうため、日本留学を希望している学生を日本に招き、各大学、各企業を訪問する日本見学旅行を開催しておりました。

これら事業は、アジア各国の発展に寄与するだけではなく、日本がアジアの国々と緊密なパートナーシップをとって繁栄していくために、大きな貢献になると思います。

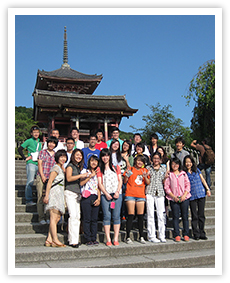

~アジアの高校生 日本見学旅行~

2012年6月、シンガポールから日本へ留学希望の、特に優秀な高校生15名を選び、日本に招き、第1回見学旅行を実施致しました。

参加者の国籍はシンガポール、インドネシア、中国と3か国にわたり、6月4日から13日まで10日間、東京・京都・広島を訪れ、日本の文化や歴史に触れ、また国会及び国土交通省の見学、東京大学・京都大学など6校の大学訪問、フジテレビやソニーなど6社の企業訪問、築地や原宿、お台場、秋葉原などでの自由時間、東京ドームで野球観戦等々、多様な日本を体験しました。又、広島シンガポール協会の懇親会には、国立シンガポール大学学長も出席されるなど、日本への理解と絆を深めました。この見学旅行が参加者一人一人にとって、自分の将来を描くための貴重な体験になったことと思います。

啓発事業

国際問題シンポジウム

「地球温暖化と消えゆく島嶼国 紛争難民から環境難民へ」

今や地球は、紛争難民に加えて、地球恩高による水面上昇や気候変動による「環境難民」発生の危機に直面しています。この将来の難民問題解決のために、様々な分野の専門家によるシンポジウムを2007年11月JICA地球ひろばに於いて開催しました。

パネリストとして、下記4名が参加しました。

滝沢三郎:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)駐日代表(元UNHCR本部財務局長、UNIDO財務部長)

野村彰男:早稲田大学大学院客員教授(元朝日新聞アメリカ総局長・国連広報センター所長)

山口洋一:NPO法人アジア母子福祉協会理事長(元ミャンマー、トルコ、マダガスカル駐在大使)

草野孝久:国際協力機構(JICA)広尾センター(地球ひろば)所長(元サウジアラビア所長、自然環境部計画課長)

また、コーディネーターとして五月女光弘・立教大学大学院兼任講師・外務省参与・NGO担当大使(元ザンビア・マラウイ駐在大使)が参加しました。

国際問題フォーラム

「地球環境の未来と日本の役割」

2008年5月、地球温暖化がもたらす環境破壊に対して、日本および国際機関はどう行動するべきかを考えるシンポジウムを開催。鴨下一郎環境大臣(当時)も出席され、この内容を踏まえ、同年7月に開催された「北海道洞爺湖サミット」に向けて環境省に提言を行いました。

パネリストとして、下記4名が参加しました。

大橋正明:恵泉女学園大学人間社会学部教授・学部長、国際協力NGOセンター(JANIC)理事長

北谷勝秀:NPO法人2050理事長、地球環境平和財団会長、元国連事務次長補・国連人口基金事務局次長

千葉百子:国際医療福祉大学薬学部教授、順天堂大学医学部客員教授

UA(ううあ):歌手。音楽活動の他、映画出演など、多岐にわたって活動

また、コーディネーターとして五月女光弘・立教大学大学院兼任講師・外務省参与・NGO担当大使(元ザンビア・マラウイ駐在大使)が参加しました。

日本・ウズベキスタン国際シンポジウム2010

2010年12月、ウズベキスタンと日本両国の市民団体、環境問題専門家、政治家による国際シンポジウムを、ウズベキスタン共和国大使館、衆議院議員村上誠一郎事務所と共に主催しました。

日本とウズベキスタン共和国の友好関係は、シルクロードの時代に始まり、建国以来両国関係は極めて良好で、更なる両国の友好と信頼関係を深める契機にしたいと開催しました。

ウズベキスタンからは7名の政治家や専門家が来日し、また日本側からも市民活動専門家、政治家、環境問題研究者など12名がパネリストとして出席し、総合テーマを「健全な市民社会の形成における日本とウズベキスタンの経験」とし、五月女光弘氏(前外務省参与)の司会により、最初に村上誠一郎衆議院議員、カラマトフ駐日ウズベキスタン共和国特命全権大使等の開会の挨拶に始まり、第1部会から第3部会まで、それぞれに専門的発表と熱心な意見交換が行われました。

第1部会は「日本・ウズベキスタンの市民団体による社会活動の紹介」と題して、田中哲二氏(国連大学学長上級顧問)、嶌信彦氏(日本ウズベキスタン協会会長)、友村自生氏(イオン1%クラブ事務局長)、山口洋一氏(元駐トルコ及び駐ミャンマー大使)、ウスマノフ市民社会研究所所長、フジャムベルディエフ上院議員などが、それぞれの活動について発表、質疑応答を行いました。

第2部は「日本・ウズベキスタンの国会議員による意見交換」と題して、ウズベキスタンからの2名の国会議員と、村上誠一郎衆議院議員(元国務大臣)、松原仁衆議院議員(海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長)、鴨下一郎衆議院議員(元環境大臣)、石川ひろたか参議院議員(公明党国際局次長)、中山恭子参議院議員(元国務大臣)が超党派で活発な意見交換を行いました。

第3部会は「日本・ウズベキスタンの環境問題についてのディスカッション」と題して、ファイジェワ議員がアラル海における環境被害を中心に、中央アジアにおける環境バランスの保護について発表しました。また、千葉百子氏(順天堂大学客員教授)が日本の4大公害について報告するなど具体的な事例が語られ、石田紀郎氏(特定非営利活動法人市民環境研究所所長)、川端良子氏(東京農工大学国際センター准教授)との意見交換も行われました。

松濤国際塾の開催

2007年9月より世界の現状や国際貢献を学ぶ場として、松濤国際塾を下記講師等を迎え開催していました。

・山口洋一氏(元ミャンマー駐在大使)「公正不偏の視点から世界をとらえる」「ミャンマー情勢と今後の見通し」

・五月女光弘氏(元外務省参与)「国際協力ちょっといい話」「アジアを拓く日本のNGOの活躍」

・小山内美江子氏(脚本家)「愛が人を育てる」

・金子量重(アジア民族造形文化研究所長)「日本の国際的スタンスはもっとアジアに軸足を」

・今川幸雄(元駐カンボジア大使)「カンボジアという国-その歴史と文化」